AKSI MASSA pada 4 November dan 2 Desember lalu, telah menarik minat para akademisi dan aktivis untuk memahaminya secara lebih sistematis. Dalam tulisan ini, saya ingin melihat aksi bernuansa rasis tersebut dalam hubungannya dengan kapitalisme. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa rasisme itu muncul dalam kondisi-kondisi struktural tertentu, bukan sekadar produk sentimen identitas semata.

Kalau kita perhatikan potret persebaran kekayaan di Indonesia, maka yang tampak adalah bahwa kekayaan itu semakin terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Globe Asia edisi Juni 2016 membuat daftar 150 orang superkaya Indonesia. Mereka memiliki kombinasi nilai kekayaan bersih USD 155 miliar atau IDR 2.015 triliun. Angka ini kurang lebih sepadan 22,44 persen dari total nilai PDB 2015 (harga konstan 2010). Kekayaan tersebut melebihi penerimaan APBN-P tahun 2016, yang diproyeksikan sekitar IDR 1.786,2 triliun. Lima besar paling tajir adalah Robert Hartono (Djarum), Anthony Salim (First Pacific), Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas), Susiolo Wonowidjojo (Gudam Garam) dan Chairul Tanjung (CT corp.). Beberapa tahun lalu, Globe Asia edisi Agustus 2012 menurunkan laporan utama tentang 100 grup perusahaan terbesar di Indonesia. Pada tahun itu, disebutkan, kombinasi nilai pendapatan dari perusahaan-perusahaan raksasa ini mencapai USD 149.7 miliar (17.06 persen dari PDB).

Ada dua hal pokok perlu digarisbawahi berkenaan dengan kaum tajir ini. Pertama, mereka bukan sekadar orang kaya. Dalam kapitalisme, sebutan tepat buat mereka adalah kelas kapitalis. Per definisi, mereka adalah kelas kapitalis, karena mempekerjakan buruh upahan dalam bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa. Hubungan produksi begini merupakan syarat utama untuk memperoleh predikat kelas kapitalis. Kaya saja, tanpa memiliki usaha dengan buruh upahan bukan kelas kapitalis. Bersandar pada definisi ini, data Sensus Penduduk (SP) 2010 menunjukkan tidak kurang dari 3,5 juta orang tergolong sebagai kelas kapitalis di Indonesia. Sayangnya, data SP tidak menyebut skala usaha orang-orang ini. Tetapi, sesuai sifat kapitalisme, jumlah terbesar adalah kelas kapitalis berskala menengah dan kecil. Sementara skala besar jumlahnya sangat sedikit. Yang terakhir ini yang menjadi obyek laporan Globe Asia.

Kedua, mereka sukses menggerakkan aneka usaha modern di tengah pertumbuhan cepat kapitalisme global dalam 4-5 dasawarsa terakhir. Arus masuk dan keluar investasi, komoditas, dan tenaga kerja lintas batas negara mempercepat atau memudahkan pertumbuhan bisnis mereka. Proses internasionalisasi produksi, perdagangan, dan keuangan yang semakin kencang telah membuat bisnis mereka di sektor produktif (manufaktur, pertambangan, perkebunan, energi, dll), sektor perdagangan, dan sektor keuangan berkembang mulus. Mereka bisa membangun imperium usaha berkat akses ke keuangan, teknologi, dan barang-barang konsumsi yang mengalir dari negara lain. Dan mereka juga bisa memasarkan aneka komoditas (akhir maupun bahan baku) yang mereka produksi ke negeri-negeri lain. Kaum superkaya ini adalah produk kapitalisme global.

Kelas Kapitalis dan Politik

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak emosi menanggapi rumor bahwa ia memiliki harta senilai IDR 9 triliun. Dalam konferensi pers di kediamannya (2/11/2016), dia bilang namanya mesti terpampang di antara orang-orang kaya Indonesia versi Globe Asia. Nyatanya, tidak ada. SBY menganggap tuduhan itu fitnah.[1] Sebenarnya, setiap tahun majalah bisnis itu menyusun peringkat kekayaan para pebisnis Indonesia. Nama SBY tentu tidak muncul. Karena, dia bukan pebisnis atau pensiunan dari dunia bisnis. Dia adalah pensiunan tentara dan pensiunan presiden. Kalau memasuki dunia bisnis, kemungkinan dia hanya mengikuti jalur tidak berkeringat dari para pensiunan. Di masa tua, sambil mengemong cucu, menjadi komisaris utama di perusahaan-perusahaan tertentu. Kabarnya, setelah pensiun dari presiden, Chairul Tanjung mengangkatnya menjadi komisaris utama salah satu perusahaan miliknya.[2] Dulu, SBY mengangkat “si anak singkong” sebagai menteri kooridinator perekonomian.

Di era kediktatoran Suharto dan sesudahnya, terdapat banyak pebisnis-cum politisi. Contohnya, Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, periode pertama SBY dan Jokowi saat ini. Globe Asia menobatkan JK (Kalla Group) di peringkat 49 orang tajir Indonesia. Bekas Ketua Umum Partai Golkar ini memiliki kekayaan bersih USD 720 juta. Di masa Orde Baru, Kalla berulang kali menjadi anggota MPR dari Fraksi Golongan Karya. Politisi kaya raya penting lain adalah Aburizal Bakrie, bekas Ketua Umum Partai Golkar (2009-2016) dan figur kunci di Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto menjadi Presiden RI (2014-2019). Saat SBY berkuasa, dia menjadi Menteri Kooridinator Perekonomian dan kemudian menjadi Menteri Kooridinator Kesejahteraan Rakyat. Di masa Orde Baru, Bakrie juga menjadi anggota MPR dari Fraksi Golongan Karya. Dengan kekayaan bersih USD 2.5 miliar, Globe Asia menempatkan Aburizal di urutan ke-8.

Kita bisa memperpanjang daftar nama-nama orang kaya versi Globe Asia yang tidak asing dalam politik Indonesia mutakhir. Ada Aksa Mahmud, pemilik Bosowa Grup dan wakil Ketua MPR periode 2004-2009 (peringkat ke-23); Hashim Djojohadikusumo, Asari Group dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, (peringkat ke-43); Rusdi Kirana (peringkat 12), pemilik Lion Group dan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebelum menjadi salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pemerintahan Jokowi & JK; Hary Tanoe pernah menjadi ketua dewan pakar Partai Nasdem dan kemudian menjadi Ketua Umum Perindo (peringkat ke-19): Sandiaga Uno, Saratoga Recapital, Dewan Pembina Gerindra, dan kandidat Wakil Gubernur DKI (Peringkat ke-47).

Soeharto memang sudah tumbang, tetapi anak-anaknya masih kaya-raya. Nama-nama mereka tercatat di daftar Globe Asia. Yang paling tajir adalah Hutomo Mandala Putra. Tomy mengaku punya banyak aset di luar negeri. Ia juga mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).[3] Tidak diketahui dia melaporkan aset apa saja miliknya. Tetapi, sesaat setelah kejatuhan Suharto, tersebar luas kabar bahwa Tomy dan beberapa saudaranya memiliki aset tidak bergerak di luar negeri.[4] Kendati merosot dibanding belasan tahun lalu, nilai kekayaan Tomy saat ini masih sekitar USD 655 juta. Globe Asia menaruhnya di urutan ke-56. Tomy adalah anggota Dewan Pembina Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Anak Soeharto lain adalah Bambang Trihatmodjo (peringkat ke-124) dan Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut (rangking ke-132). Tidak seperti Tomy, Bambang dan Tutut seperti menghilang dari dunia politik pasca reformasi.

Sejauh ini, kapitalisme kroni (crony capitalism) menjadi kata kunci untuk menjelaskan hubungan antara orang-orang superkaya dengan kekuasaan. Mereka menjadi tajir atau semakin tajir karena hanky-panky dengan pemegang kekuasaan politik. Para kapitalis kroni dapat menunggangi kekuasaan politik untuk memajukan kepentingan-kepentingan bisnis mereka melalui proses perizinan yang tidak terbuka. Imbalannya, si patron juga bisa memperkaya diri mereka, keluarga, dan kelompoknya, baik dengan atau tanpa turut serta berkeringat dalam aktivitas bisnis. Bersandar pada teori ini, maka penjelasan, misalnya, kejayaan Sudono Salim di masa lalu, karena dilindungi dan dibesarkan oleh Soeharto. Atau, anak-anak Soeharto menjadi kaya raya karena memperoleh aneka kemudahan bisnis saat ayah mereka berkuasa.

Dalam politik tertutup, perburuan rente (rent seeking) merajalela. Diperlukan sistem terbuka untuk mengakhirinya. Demokrasi adalah syarat untuk membasmi kroni. Dengan sistem lebih terbuka pasca Suharto, ternyata praktik kroni tidak lenyap. Ini terutama terjadi dalam investasi di sektor-sektor berbasis sumber daya alam (e.g., pertambangan dan perkebunan). Karena mensyaratkan aneka perizinan, sektor ini banyak melahirkan politikus-politikus “papa minta saham”, baik di pusat maupun di daerah. Juga, proyek-proyek berbasis APBN dan APBD menjadi sasaran praktik kronisme. Fungsi anggaran DPR/DPRD telah mencetak politikus-cum makelar. Muncul juga spesies pengusaha atau lebih tepat kontraktor ‘tim sukses’, yang karier bisnisnya seusia siklus pemilu. Sudah banyak anggota DPR/DPRD ditangkap ketika melakukan transaksi paling primitif, sogok-menyogok. Batas antara politisi dan pelaku kriminal menjadi kabur: mereka adalah politisi yang melakukan tindak kriminal. Atau, pelaku kriminal yang sedang berpolitik. Tidak heran, majalah mingguan pro-pasar paling beken di dunia, the Economist[5] dalam laporan tentang indeks kapitalisme kroni 2016, menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 di antara negara-negara dunia. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Rusia, Malaysia, Philipina, Singapur, Ukrania, dan Meksiko.

Kendati penjelasan ortodoksi neoliberal soal kroni sebagian ada benarnya, tetapi sama sekali tidak memuaskan. Karena, teori ini hanya menjelaskan buih di permukaan, bukan dinamika di dasar lautan. Buihnya mengandaikan kapitalisme yang benar dan bersih mesti bebas kroni. Seolah problem pokok bukan di sistem ini, tetapi kroni sebagai hama penyakit yang tidak diinginkan. Basmi hama, kapitalisme akan tumbuh sehat.

Ada dua hal yang menjadi motor pertumbuhan kelas kapitalis. Pertama, sifat-sifat kapitalisme itu sendiri dan perkembangannya secara historis. Secara umum, bisnis orang-orang kaya membesar melalui “akumulasi kapital”. Ini berlangsung melalui dua cara yang saling berhubungan. Kesatu adalah “konsentrasi kapital”.[6] Artinya, kekayaan tumbuh dari hasil investasi dan reinvestasi keuntungan dalam kurun waktu yang panjang. Profit dari hasil investasi digunakan untuk investasi lagi guna mengejar profit lebih besar. Dengan kata lain, konsentrasi kapital berarti kelas kapitalis memperluas skala usaha dengan menginvestasikan kembali laba. Sejak investasi dan reinvestasi di sektor apa pun mensyaratkan eksploitasi tenaga kerja upahan, maka kekayaan mereka sesungguhnya tumbuh dari kucuran keringat kaum buruh. Pertumbuhan kekayaan baron-baron sawit tentu saja berkat penghisapan brutal terhadap pekerja-pekerja prekarius (rentan) yang bekerja di jutaan areal hektar perkebunan sawit di luar pulau Jawa.

Tandem konsentrasi adalah “sentralisasi kapital”,[7] sebuah cara cepat untuk menjadikan bisnis kian berotot. Berbeda dengan konsentrasi, sentralisasi melewati proses yang lebih pendek, bahkan seketika. Cara ini lazim dikenal dengan merger dan akuisisi. Saat kapitalisme mengalami krisis, perusahaan-perusahaan yang bangkrut terpaksa atau dipaksa untuk merger dengan atau diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan lebih besar. Hukum besi kompetisi, kelas kapitalis yang kuat makan yang lemah. Itu terjadi, misalnya, dalam krisis kapitalisme 1997/1998. Banyak perusahaan milik kelas kapitalis raksasa ambruk dan beralih ke pemilik baru. Contohnya, Sudono Salim kehilangan Bank Central Asia (BCA), setelah pemerintah mengambil alih bank yang sudah dirintis Om Liem sejak 1950-an itu. Di kemudian hari, pemerintah menjual kepada swasta lain. Kini, pemilik baru atau pemegang saham utama bank itu adalah keluarga Hartono. Sementara keluarga Salim hanya menguasai kurang dari 2 persen saham bank swasta terbesar di Indonesia itu.[8]

Kedua, soal pokok terletak di sistem politik dalam kapitalisme, yakni demokrasi borjuis. Dalam sistem ini, seperti Paul A. Baran dan Paul M. Sweezy bilang, pemilihan umum tidak lebih dari sumber kekuasaan politik di atas kertas saja.[9] Uang adalah basis kekuasaan sejati. Dengan kata lain, kelas kapitalis adalah pemilik demokrasi borjuis, kendati dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sekalipun. Mereka memiliki pengaruh politik yang jauh lebih kuat dan tidak tertandingi dibanding mayoritas pemilih. Demokrasi borjuis sejatinya mengalienasi mayoritas pemilih. Jadi, anggapan bahwa demokrasi borjuis identik dengan ‘setiap orang memiliki hak suara yang sama’ sebenarnya hanya khayalan saja.

Jadi, di bawah kapitalisme, pemilu di zaman Orde Baru dan reformasi hanya beda-beda tipis. Yang satu dilakukan oleh rezim otoriter dan yang lain oleh rezim demokrasi elektoral. Di masa Orde Baru, para pemilih, terutama orang miskin, punya hak untuk memilih ‘karung’ dengan ‘kucing’ yang sudah ditentukan. Para pemilih datang ke kotak suara dengan jantung dag dig dug, karena dipaksa memilih Golkar. Di masa reformasi, mereka secara formal bebas memilih sesuka hati. Tetapi, mereka sebenarnya tidak memiliki kuasa menentukan siapa yang semestinya mewakili mereka.

Pemerintahan berbeda yang dilahirkan melalui mekanisme elektoral yang berbeda ternyata tetap tidak kehilangan watak borjuisnya. Kita dapat dengan mudah menyaksikan kenyataan ini dengan menimbang keseluruhan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintahan-pemerintahan pasca Suharto. Semangat dasar paket-paket kebijakan deregulasi Jokowi, misalnya, sama sekali tidak berbeda dari berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang pernah dilakukan Soeharto pada dekade 1980-an: promosi kebijakan investasi yang kian liberal. Sama-sama adalah jawaban terhadap krisis kapitalisme. Suharto ditandai dengan kejatuhan harga minyak bumi dunia dan Jokowi ditandai kejatuhan harga berbagai komoditas. Di bawah kontrol pasar, mereka pada dasarnya memiliki orientasi kebijakan yang sama, apa pun jargon yang mereka jual. Kebijakan-kebijakan makro ekonomi mereka sama-sama menekankan pertumbuhan pada skala nasional dan perburuan profit yang tinggi pada skala perusahaan-perusahaan. Mereka dipaksa membuat kebijakan pro investasi dan perdagangan di mana kemudahan arus modal, barang, dan manusia harus terjadi seluas-luasnya. Mereka tunduk kepada kenyataan bahwa roda pemerintahan hanya dapat berjalan berkat kebijakan-kebijakan yang memungkinkan sirkulasi modal terjadi. Mungkin yang membedakan hanya satu: sejauh ini Jokowi seperti bebas dari isu kronisme, berbeda dengan para presiden sebelumnya, entah rumor atau benar-benar terjadi. Dus, transisi politik dari rezim militer (1966-1998) ke rezim demokrasi (1998-sekarang) sebenarnya hanya mengukuhkan watak borjuis dari sistem politik di bawah kapitalisme.

Dengan konteks tersebut, maka keikut-sertaan para tycoon dalam kontestasi kekuasaan tidak bisa direduksi sebagai soal ambisi pribadi semata. Misalnya, ambisi untuk melindungi kepentingan bisnis pribadi atau klik mereka. Pada derajat tertentu, boleh jadi itu benar ada. Tetapi penjelasan semacam ini gagal menangkap dinamika di dalam lautan. Sebaliknya, penjelasan mesti bertolak dari argumen yang lebih mendasar. Pertama, bahwa keterlibatan mereka adalah bagian dari usaha kelas kapitalis untuk memobilisasi kekuatan-kekuatan politik guna melanggengkan sistem tersebut atau mencegah kebangkrutan sistem dari ancaman kekuatan-kekuatan anti-kapital. Keterlibatan mereka merupakan usaha memastikan bahwa negara kapitalis tidak ditunggangi oleh kekuatan anti-kapital. Kita tahu, akumulasi mensyaratkan eksploitasi buruh murah dan kemudahan akses terhadap tanah dan sumber daya yang terkandung di baliknya sebagai alat produksi. Buruh dan petani sebagai subyek politik alternatif oleh karena itu harus terus-menerus dihegemoni, baik melalui kekerasan maupun consent, agar mencegah mereka dari perlawanan. Dengan demikian, masuknya kelas orang kaya di dalam politik mesti dijelaskan sebagai bagian dari kepentingan kelas kapitalis untuk memenangkan perjuangan kelas (class struggle) menghadapi kelas pekerja. Dengan merebut kekuasaan politik, maka mereka dapat melestarikan marwah negara kapitalis sebagai alat kediktatoran kaum borjuis.

Kedua, fakta bahwa mereka juga ‘berkelahi’ satu sama lain di panggung politik harus dijelaskan sebagai bagian dari intra perjuangan kelas (intra-class struggle) sesama fraksi kelas kapitalis. Pertaruangan semacam ini lebih untuk memajukan kepentingan-kepentingan spesifik di antara mereka. Mereka mendirikan atau memasuki partai politik berbeda, dengan jargon-jargon pembeda seperti nasionalisme, populisme, taqwaisme, karyaisme, dsb. Tetapi, itu hanya topeng untuk memajukan kepentingan-kepentingan khusus mereka dalam jangka pendek. Sejatinya, mereka selalu berusaha untuk melindungi kepentingan umum atau bersama mereka, yakni keberlanjutan sistem kapitalisme.

Kontradiksi

Kapitalisme adalah sistem yang kontradiktif. Segelintir orang kaya raya dan mayoritas lain hidup melarat. Dari 255 juta penduduk Indonesia pada 2016, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 28 juta orang miskin.[10] Tentu saja, ada puluhan juta lain yang bertahan hidup dengan posisi sedikit di atas garis kemiskinan menurut kriteria BPS. Kalau standar kemiskinan digeser sedikit lebih tinggi, mungkin ada 100 juta orang di Indonesia harus bekerja keras untuk hidup dengan nilai konsumsi sekitar USD 2 setiap hari.[11] Mereka menjadi sangat rentan terutama ketika krisis kapitalisme menghajar. Seperti pada akhir 1990an, BPS menunjukkan bahwa pada 1998, jumlah orang miskin mencapai 49 juta jiwa, melonjak dari 34.01 juta pada prakrisis 1996.

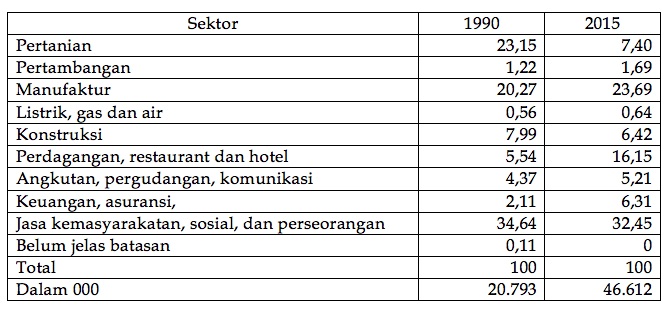

Tetapi, sejak kapitalisme adalah sistem hubungan eksploitasi, kita mesti memperhatikan kontradiksi dasarnya, yakni kelas kapitalis mengeksploitasi kelas pekerja aktif (KPA), baik di sektor-sektor produktif, maupun non-produktif. Dalam 25 tahun terakhir, kita menyaksikan jumlah kelas pekerja aktif Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (lihat Tabel). Di balik perkembangan itu, sudah banyak studi non-Marxist tentang upah buruh murah dalam 3-4 dasawarsa ini yang menjadi fondasi sukses perkembangan kapitalisme di tanah air. Laporan-laporan media masa, baik internasional, nasional, dan lokal, juga melimpah ruah dengan memotret kondisi kelas pekerja yang buruk. Setiap tahun, kita menyaksikan perjuangan kaum buruh untuk memperoleh upah minimum yang layak. Ini cermin dari eksploitasi yang mereka hadapi. Survei yang dilakukan BPS menunjukkan, pada 2015, 51, 71 persen dari kelas pekerja di Indonesia membawa pulang penghasilan bersih di bawah upah minimum propinsi (UMP). Tentu saja, semuanya membantu kita untuk mengerti sifat-sifat eksploitasi dari kapitalisme.

Tetapi, yang tidak pernah muncul dalam literatur-literatur adalah bagaimana mengerti eksploitasi dari sudut teori Marxisme. Dalam kapitalisme, hubungan antara kelas kapitalis dan kelas buruh berbasis pada transaksi jual beli tenaga kerja (labor power) secara suka rela. Buruh menjual tenaga kerja kepada kelas kapitalis dalam periode waktu tertentu dengan imbalan upah. Semestinya, upah setara dengan nilai kebutuhan fisik/material yang diperlukan oleh buruh untuk mereproduksi kemampuan fisik dan mentalnya untuk dapat kembali kerja. Marx mengaitkan hal ini dengan ide tentang “waktu kerja yang diniscayakan” (necessary labor time). Kebutuhan material itu sendiri terdiri dari makanan, perumahan, dan lain-lain. Masalahnya, untuk mengejar profit sebanyak-banyaknya, kelas kapitalis mempekerjakan buruh untuk bekerja lebih lama dari waktu kerja yang diniscayakan. Dengan kata lain, kelas kapitalis mengambil kelebihan waktu kerja yang dilakukan oleh kelas pekerja tanpa membayar sama sekali.

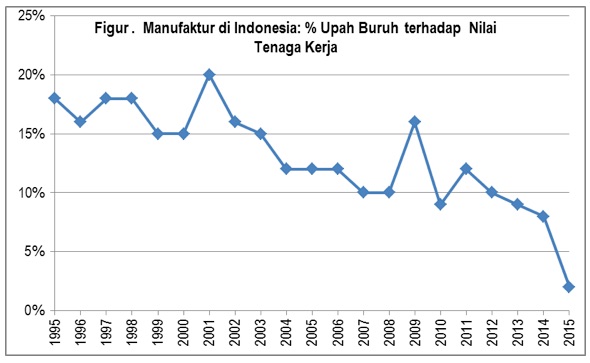

Bagaimana melihatnya? Dari data resmi, berdasarkan hasil survey tahunan, yang disediakan BPS mengenai industri manufaktur skala besar dan menengah, kita bisa menemukan tingkat eksploitasi itu. Menafsirkan data-data tersebut dalam kerangka “nilai tenaga kerja” (the value of labor-power), yakni, v/(s + v) (v adalah variabel kapital (upah) dan s adalah nilai-lebih (surplus-value)), tingkat eksploitasi itu terlihat jelas. Figur 1, menggambarkan trend upah yang menurun dalam industri manufaktur sebagai persentase terhadap nilai tenaga kerja kaum buruh dari keseluruhan nilai komoditi yang mereka hasilkan setelah dipangkas dengan semua ongkos produksi (konstan kapital). Pada 2015 merupakan tingkat eksploitasi paling ekstrim, yakni, upah kelas pekerja di sektor ini hanya 2 persen dari total nilai tenaga kerja yang mereka jual kepada kelas kapitalis. Dengan kata lain, pada tahun itu, kelas kapitalis merampas 98 persen dari nilai tenaga kerja buruh, sebagai nilai-lebih. Dengan kata lain, 98 persen adalah kerja buruh yang tidak dibayar. Menerjemahkan persentase ini ke dalam jam kerja seminggu, katakanlah 40 jam sesuai UU ketenagakerjaan, maka 0.2×40. Hasilnya, para pekerja di sektor manufaktur Indonesia setiap minggu bekerja selama 8 jam untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka dalam bentuk upah. Sementara 32 jam tersisa adalah kerja tanpa upah. Dengan kata lain, kelas kapitalis menguras keringat kaum buruh selama 32 jam kerja tanpa upah sama sekali. Ini yang disebut dengan kelebihan jam kerja yang menghasilkan nilai-lebih.

Tabel

Persentase kelas pekerja aktif di Indonesia berdasarkan sektor ekonomi (1990 dan 2015)

|

| Sumber: Diolah dari BPS |

Apa basis material eksploitasi buruh murah? Pertama, karena dalam kapitalisme, kelas pekerja dapat dibedakan antara kelas pekerja aktif (KPA), atau active army, dan tenaga kerja cadangan (TKC), atau reserve army of labor, maka salah satu kondisi utama yang memungkinkan eksploitasi buruh murah adalah tersedianya limpahan TKC di perkotaan dan perdesaan.[12] Teori akumulasi bilang semakin besar rasio TKC terhadap kelas pekerja aktif, semakin menekan posisi tawar kelas pekerja aktif di hadapan kelas kapitalis. Per teori, penganggur, lumpenproletariat, pekerja sektor informal, dan kaum tani di perdesaan adalah TKC. Di perkotaan, TKC terpenting adalah pekerja di sektor informal (pedagang-pedagang dan aneka usaha berskala kecil). Kehidupan mereka bisa menjadi lebih buruk, terutama dalam momen-momen penggusuran atas nama pembangunan infrastruktur, real estate, dan aneka investasi berbasis tanah yang lain. Di perdesaan, TKC terdiri dari semua lapisan petani: petani pemilik dengan lahan sempit, petani penggarap, dan buruh tani. TKC ini sangat rentan terhadap investasi di sektor-sektor industri keruk yang rakus tanah dan menyingkirkan mereka.

Di tengah kesulitan untuk memastikan angka jumlah TKC berdasarkan data statistik resmi, beberapa sarjana berusaha mengerti ide tentang TKC ini, dengan menggunakan konsep ILO tentang “pekerjaan rentan” (vulnerable employment).[13] Secara umum, “pekerja rentan” adalah orang yang bekerja tidak dalam kerangka hubungan antara kelas kapitalis dan kelas pekerja berbasis upah, lebih bersifat informal, dan kondisi yang prekarius.[14] BPS menyebut pekerja rentan terdiri dari penduduk 15+ yang “berusaha sendiri”, “berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar”, “pekerja bebas”, dan “pekerja keluarga”. Menggunakan kerangka ini, berdasarkan data BPS, dari 120,8 juta penduduk 15+ tahun yang sedang bekerja, tampak jumlah pekerja rentan di tanah air per Februari 2015 mencapai 70,01 juta atau sekitar 57, 94 persen. Dalam waktu yang sama, jumlah kelas pekerja aktif sebanyak 46, 6 juta (lihat Tabel), atau 38, 57 persen.[15] Ini memberikan gambaran kasar bahwa posisi tawar kelas pekerja aktif sangat lemah di hadapan kelas kapitalis.

Bagaimana dengan teritori dengan keadaan sebaliknya, Misalnya, Jakarta? Penduduk 15+ dengan status sebagai “pekerja rentan” (vulnerable employee) di sana sebanyak 1,3 juta atau 27,30 persen dari total penduduk 15+ yang bekerja. Penduduk 15+ yang berstatus buruh/karyawan.pegawai mencapai 3, 45 juta atau 68,03 persen pada Februari 2015.[16] Tetapi share pekerja di sektor manufaktur terhadap keseluruhan kelas pekerja aktif di Jakarta hanya 19.66 persen, jauh di bawah sektor jasa sekitar 79.58 persen. Menghadapi situasi seperti ini, di mana posisi tawar kelas pekerja aktif lebih tinggi, kelas kapitalis selalu tidak kehilangan akal. Jika muncul tekanan untuk menaikkan upah, maka relokasi industri ke teritori dengan upah rendah dan memiliki rasio TKC lebih besar menjadi pilihan. Strategi spasial fix semacam ini muncul luas beberapa tahun terakhir. Saat terjadi aksi-aksi buruh di Jakarta dan Banten menuntut kenaikan upah, sejumlah media melaporkan bahwa beberapa perusahaan merencanakan memindahkan pabriknya ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, di mana upah minimum regional jauh lebih rendah (Gatra, 5 Desember 2012; Detik.com, 17 Maret 2014).

Kedua, di bawah rezim akumulasi neoliberal yang mensyaratkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, kelas pekerja aktif menjadi sangat rentan terusir dari tempat kerja. Itu terjadi karena kontrak-kontrak kerja jangka pendek, kerja paruh waktu, kerja shift, kerja di waktu malam dan di akhir pekan, dan pekerjaan-pekerjaan musiman. Bukan hanya itu, di bawah tekanan pasar, sesama kelas kapitalis selalu berkompetisi untuk meningkatkan produktivitas. Untuk itu, inovasi dan penggunaan teknologi yang lebih produktif tetapi hemat tenaga kerja selalu menjadi pilihan. Akibatnya, pengurangan kuantitas tenaga kerja tidak bisa dihindari. Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa kelas pekerja aktif dapat dengan aman terus bekerja di bawah rezim akumulasi neoliberal ini. Apalagi di saat krisis kapitalisme, kaum buruh terpaksa harus membayar ongkosnya, yakni, terdepak dari tempat kerja. Krisis akhir 1990an adalah contoh terang benderang. Data resmi BPS menunjukkan bahwa jumlah kelas pekerja aktif di Indonesia sudah mencapai 30, 2 juta pada 1997. Gara-gara krisis, angka tersebut merosot dari tahun ke tahun dan mencapai titik terendah 23,8 juta pada 2003. Tidak kurang dari 6,4 juta pekerja terlempar dari pekerjaan formal. Diperlukan waktu lebih dari 10 tahun sesudah krisis akhir 1990an, jumlah kelas pekerja aktif dapat kembali menembus angka 30 juta, yakni sejak 2010.

Gambar:

Rasisme Sebagai Jalan Keluar

Meninggalkan puluhan juta orang teralienasi karena eksploitasi, pengangguran, dan kemiskinan, sesungguhnya kapitalisme memelihara bom waktu. Sayangnya, kendati mayoritas kelas pekerja merasakan keterpurukan, mereka tidak memahami kapitalisme sebagai akar penyebab. Sebagian bahkan mungkin menerimanya sebagai takdir. Ketidak-tahuan tentang akar masalah menjadi kian dalam karena berbagai institusi di dalam masyarakat kapitalis – partai politik, pendidikan – dengan satu dan lain cara mereproduksi kesadaran naïf. Yang paling manjur adalah kesadaran identitas agama dan suku. Para politisi borjuis mengeksploitasi identitas sebagai ideologi politik untuk perebutan kekuasaan. Lembaga pendidikan mereproduksi pengetahuan dengan mengesensialkan identitas agama dan suku. Ujungnya, soal-soal kemasyarakatan yang muncul karena eksploitasi hubungan kelas dimanipulasi sebagai soal identitas.

Indonesia memiliki pengalaman panjang soal semacam ini. Saat kapitalisme global dalam proses konsolidasi paling awal, VOC, usaha dagang raksasa dunia saat itu, memolopori pembantaian warga keturunan Tionghoa di Batavia pada 1740.[17] Berawal dari kebijakan Gubernur-Jenderal J.P. Coen pada dekade-dekade awal abad 17, orang-orang Tionghoa menjadi pelaku ekonomi penting sebagai pedagang dan pengusaha. Menjadi kontraktor perkebunan tebu dan pabrik gula di Batavia dan sekitarnya, para pengusaha mengeruk keuntungan dari eksploitasi buruh murah. Untuk itu, dengan mempekerjakan sebagian pekerja migran secara ilegal dari Tiongkok yang mengalir deras sejak akhir abad 17, para operator perkebunan menyogok aparat korup Belanda. Upah pekerja migran menjadi sangat murah, karena status ilegal. Melubernya migran yang menganggur juga ikut menekan harga tenaga kerja.

Krisis gula di pasar global membuat industri ini bangkrut. Pengangguran dan kejahatan meningkat di Batavia. Otoritas VOC di kota itu panik dan ingin mengirim para migran yang kehilangan pekerjaan ke Sri Langka. Beredar rumor, dalam pelayaran ke Sri Langka, mereka akan “disekolahkan” (dilepaskan ke laut). Khawatir benar terjadi, orang-orang Cina yang sudah melarat berontak. Belanda yang unggul dalam senjata memukul balik, termasuk mengerahkan kaum budak di Batavia sebagai pemukul. Hasilnya, tidak kurang dari 10.000 orang Tionghoa mati sia-sia.

Selama masa Orde Baru, boleh dibilang soal rasisme ditekan sedemikian rupa untuk menjamin kelancaran pembangunan yang kapitalistik. Ini mengantarkan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang fantastis. Pertengahan 1990an, Bank Dunia lantas memberi stempel Indonesia sebagai “newly industrializing economies (NIEs)”, bersama Malaysia dan Thailand. Saat krisis kapitalisme menghantam Asia Timur dan Tenggara di akhir 1990an, Indonesia mengalami dampak paling buruk. Pabrik tutup, kredit macet, pengangguran meningkat, harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak.

Gagal memahami sebagai soal yang tertanam (endogenous) dalam kapitalisme, krisis justru dipandang sebagai soal rasial. Hanya karena sejumlah konglomerat keturunan Tionghoa menguasai dunia bisnis di tanah air, seolah problem pokok berasal dari warga keturunan Tionghoa. Krisis berujung kekerasan rasial: pembunuhan, pemerkosaan, dan aneka kekerasan lain terhadap warga Tionghoa terjadi terutama di Jakarta. Krisis juga meninggalkan konflik dengan dalih agama di sejumlah daerah (Poso, Ambon, Ternate). Rata-rata para pelaku yang terlibat dalam kekerasan-kekerasan di jalan adalah mereka yang tersisih oleh kapitalisme. Mereka adalah kelas lumpen-proletariat atau “dangerous class”.[18] Umumnya, di antara mereka adalah penganggur dan pelaku kriminal jalanan. Orang-orang ini mungkin saja memiliki kemampuan untuk bekerja di sektor formal, tetapi tidak bisa melakukannya karena ketiadaan lapangan pekerjaan. Mereka rela menyabung nyawa dalam kekerasan-kekerasan rasial lebih karena ketidak-tahuan terhadap akar masalah. Apa yang digambarkan Gerry van Klinken sebagai perang kota kecil, dalam kasus Poso dan Ambon,[19] menurut hemat saya tidak lebih dari perang sesama kaum miskin dengan korban sesama mereka sendiri.

Tetapi, kekerasan semacam juga menyertakan ‘lumpen- proletariat kelas atas’. Siapa itu? Di Class Struggle in France, misalnya, Marx berbicara tentang aristokrasi keuangan (finance aristocracy), yang maknanya bukan berkaitan dengan kapital uang (finance capital) di dalam kelembagaan resmi kapitalisme. Tetapi, aristokrasi keuangan dalam pengertian orang-orang yang mengeruk keuntungan dengan rakus dan kejam, terutama terhadap kaum yang lemah. Karakter mereka sebenarnya identik dengan para perampok, atau perampok itu sendiri, yakni perampok dari kelas atas. Mereka menumpuk kekayaan tidak melalui kegiatan produksi, sebagaimana layaknya dalam sistem kapitalisme. Apa yang mereka lakukan adalah tindakan kriminal.[20] Umumnya mereka membangun organisasi massa berbasis suku atau bahkan bertopeng agama. Sejak Orde Baru, mereka berusaha mengeruk uang dengan proteksi atau tekanan terhadap para pengelola hiburan malam. Karena mereka pada umumnya memiliki akses dan kaitan ke kekuasaan, kerap para elit borjuis yang terlibat dalam perebutan kekuasaan jangka pendek menggunakan mereka dalam tindak-tindak kekerasan massa secara konspiratif untuk memukul lawan. Banyak kerusuhan atau kekerasan rasial di tanah air, terutama sejak Orde Baru, yang melibatkan mereka sebenarnya berhubungan dengan konflik intra elit borjuis.

Hari-hari ini, di tengah hiruk-pikuk politik elektoral di Jakarta, kita menyaksikan kartu identitas dieksploitasi sedemikian dalam. Pernyataan Ahok dengan mengutip Surat Al-Maidah 51 telah digoreng sedemikian rupa untuk mengeliminasinya. Tetapi, problem dasarnya adalah ini: Jakarta bukan hanya etalase kemajuan Indonesia, tetapi sekaligus cermin kemajuan yang tidak berimbang (uneven development). Sebagai kota metropolitan, Jakarta melayani perusahaan-perusahaan raksasa (industri, keuangan, dan dagang) dan kelas-kelas pekerja dengan keahlian yang tinggi. Ini mensyaratkan akumulasi berbasis investasi di sektor properti (perkantoran, perhotelan, ritel, kompleks tempat tinggal eksklusif/apartemen, dll) dan infrastruktur sebagai prioritas. Resikonya, penyingkiran terhadap para pekerja rentan di sektor informal tetapi juga borjuasi skala kecil menjadi pemandangan menonjol, termasuk yang dilakukan Ahok dalam beberapa tahun terakhir. Dengan memiliki 1, 2 juta pekerja rentan, dan lebih dari 450 ribu penganggur (Februari 2015), Jakarta secara obyektif menyimpan “api dalam sekam”. Sejak tidak ada partai politik yang merepresentasikan kepentingan kelas mereka, maka lawan-lawan Ahok, sesama politisi borjuis, dapat dengan licik mengkanalisasi sentimen identitas lautan massa yang tersungkur karena pertumbuhan cepat kapitalisme di ibukota.

Padahal, kecuali mungkin dalam gaya berkomunikasi, sama sekali tidak ada jaminan bahwa para pesaing Ahok di Pilkada akan lebih baik. Seperti juga Ahok, mereka akan melayani kepentingan kelas kapitalis sebaik-baiknya. Tetapi, yang paling tidak beradab adalah setelah 276 tahun pembantaian oleh VOC, fraksi-fraksi politisi borjuis dengan secara licin mengorkestrasi kebangkitan rasialisme di Batavia masa kini dengan sangat vulgar.***

Toronto, 15 November 2016

[1] Lihat https://www.facebook.com/KompasTV/videos/1303384243047138/.

[2] https://www.merdeka.com/uang/sby-jadi-komisaris-utama-perusahaan-media-milik-chairul-tanjung.html.

[3] http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160915123525-78-158473/tommy-soeharto-akui-banyak-piutang-dan-saham-di-luar-negeri/.

[4] Dengan cover story Suharto Inc., setahun sesudah kejatuhan Suharto, investigasi Time (24 May 1999) menunjukkan bahwa keluarga Suharto memiliki harta kekayaan senilai USD 15 miliar. Saat itu, kekayaan Tomy ditaksir sekitar USD 800 juta. Dia memiliki sebuah kompleks peternakan di Selandia Baru dan lapangan golf (18 lubang) dengan 22 apartemen mewah di Ascot, Inggris. Time, May 24, 1999.

[5] Lihat edisi May 7th 13th 2016.

[6] Karl Marx. 1976. Capital Volume I. London and New York: Penguin Books.

[7] Marx, Capital Volume I.

[8] Awalnya, karena krisis, pemerintah mengambil alih BCA melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Secara perlahan, BPPN kemudian mendivestasi saham mayoritas BCA yang dikuasainya: 22,5 % melalui IPO (initial public offering) pada Mei 2000; 10% pada public offering kedua pada pertengahan 2001; 51% melalui strategic private placement, yang dimenangkan Farindo Investments (Mauritus) Ltd pada Maret-April 2002; 1,4% pada 2004 dan; pada 2005, pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelolaan Aset, pengganti BPPN, melepaskan 5,02% saham tersisa. Adapun pemilik lama, keluarga Liem Sioe Liong, per 31 Desember 2002, saham keluarga ini hanya tersisa 2,97%. Pada 2015, Farindo Investments menguasai 47% saham BCA dan sisanya oleh publik. Tetapi, keluarga Hartono, orang terkaya Indonesia versi Forbes dan GlobeAsia, adalah pemegang saham utama bank dengan total aset senilai 594 triliun pada 2015 itu. Soalnya, 92,18% saham Farindo Investments dikuasai oleh Alaerka Investment Ltd. Di perusahaan terakhir ini, keluarga Hartono menguasai 100% saham. Di luar itu, dari 53% saham publik di BCA, 2,96% di antara dimiliki oleh para pihak yang memiliki kaitan dengan keluarga Hartono. Keluarga Salim, kini hanya menguasai 1,76% saham milik publik di BCA, melalui salah satu putra Liem, Anthony Salim. Lihat PT Bank Central Asia Tbk. 2003. Annual Report 2002; PT Bank Central Asia Tbk. 2016. Annual Report 2015.

[9] Paul A. Baran and Paul M. Sweezy. 1966. Monopoly Capital. New York and London: Monthly Review.

[10] Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. semester pertama 2016

[11] Lihat The Jakarta Post, 8 October 2015.

[12] Dengan kelas buruh adalah seseorang yang menjual tenaga kerja secara suka rela dengan imbalan upah, ide tentang TKC sedikit lebih krusial. Marx tidak melihat TKC dalam kerangka pertumbuhan penduduk secara natural. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan dinamika akumulasi kapital. Baginya, investasi mensyaratkan kebutuhan tenaga kerja dengan menyerap lebih banyak orang untuk bekerja. Dengan kata lain, investasi berarti penciptaan lapangan pekerja. Sebaliknya, disebabkan oleh tekanan pasar untuk meningkatkan produktivitas, akumulasi kapital mensyaratkan perbaikan teknik dalam produksi. Implikasinya, kebutuhan kuantitas tenaga kerja merosot. Ini dengan cepat mengakibatkan pengangguran. Karena orang yang sebelumnya sudah bekerja terpaksa meninggalkan tempat kerja. Orang-orang seperti ini menjadi TKC, karena mereka terpaksa mencari pekerjaan. Marx menyebut ini “TKC mengambang (floating)”. Segmen penduduk yang lain sebagai anggota TKC adalah “Laten”, yakni fraksi penduduk di dalam masyarakat yang berusaha untuk menyambung hidup di bawah reproduksi non-kapitalis, seperti para petani kecil atau produsen independen, dan massa petani tradisional. Mereka ini berpotensi untuk meninggalkan sektor-sektor pertanian yang terbelakang dan mencari pekerjaan-pekerjaan dengan upah tetap dan pasti. Kemudian, Marx menyebut TKC “stagnant”, yakni mereka bekerja tetapi tidak secara teratur. Misalnya, pekerja paruh waktu yang bekerja di bawah kondisi yang sangat buruk, seperti waktu kerja yang panjang, upah yang rendah, dan tempat kerja yang sama sekali tidak aman. Terakhir, di bagian kelas paling bawah dari TKC adalah kaum yang hidup dalam kondisi kehidupan yang sangat miskin (pauperism) lumpenproletariat, seperti para pelaku kejahatan jalanan dan prostitusi kelas bawah juga tergolong dalam lapisan ini.

[13] Lihat David Neilson and Thomas Stubbs. 2011. “Relative Surplus Population and Uneven Development in the Neoliberal Era: Theory and empirical application.” Capital & Class, 35(3): 435-453

[14] BPS menyebut pekerjaan rentan ditandai dengan ketiadaan kontrak kerja, upah rendah, produktivitas rendah, minimnya perlindungan/jaminan sosial, dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan hak-hak mendasar pekerja.

[15] Badan Pusat Statistik. 2015. Keadaan Angkatan Kerja Februari 2015. Jakarta BPS, p, 140.

[16] Ibid, 225.

[17] Tentang pembantaian ini lihat A.R.T. Kemasang. 1982. “The 1740 Massacre of Chinese in Java: Curtain raiser for the Dutch plantation economy.” Bulletin of concerned Asian 14(1): 61; A.R.T. Kemasang. 1985. “How Dutch Colonialism Foreclosed a Domestic Bourgeoisie in Java: The 1740 Chinese massacres reappraised.” Review IX (1): 57-80.

[18] Karl Marx and Frederick Engels. 1848. the Manifesto of Communist Party. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/.

[19] Gerry van Klinken. 2007. Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars. London: Routledge.

[20] Tampaknya, Marx menggunakan sebutan aristokrasi keuangan untuk menekankan bahwa fungsi mereka untuk mengeruk kekayaan tidak berbeda dengan institusi kapital uang seperti bank. Di mana kekayaan tumbuh dan beranak pinak bukan melalui produksi tetapi melalui penghisapan dengan cara lain, seperti menarik bunga dari mekanisme pinjaman. Bedanya, lembaga-lembaga kapital uang melakukannya secara resmi melalui pengaturan pemerintah, para aristokrat lumpenproletariat ini melakukannya berdasarkan hukum rimba. Atau paling tidak, mereka bergerak di area abu-abu, di mana batas antara hukum rimba dan hukum resmi sangat kabur.

Sumber: Indoprogress

====================

Tidak ada komentar:

Posting Komentar